Sigfrid Gauch wurde 1945 in Offenbach (Pfalz) geboren, machte in Kaiserslautern Abitur und studierte in Heidelberg und Mainz Pädagogik, Sonderpädagogik und Germanistik. Er war zunächst Lehrer an verschiedenen Schulen und arbeitete ab 1988 im rheinland-pfälzischen Kulturministerium.

Bis 2010 leitete er dort das Referat für Literaturförderung und Bibliothekswesen. Nicht zuletzt dank seiner Ideen und Initiativen erlebte die Literatur von Autorinnen und Autoren des Landes einen enormen Aufschwung in diesen Jahrzehnten: Wichtige Literaturpreise, Stipendien, das Künstlerhaus in Edenkoben und viele andere Förderungen der Literaturszene hat er mitentwickelt und begleitet. (Was heute teilweise wieder in Vergessenheit geraten ist oder bestritten wird. Doch ein Blick auf die Geschichte der Literaturszene des Landes und die Erstveröffentlichungsdaten rheinland-pfälzischer Autorinnen und Autoren von 1990 bis 2010 kann das belegen).

Aber darüber hinaus war Sigfrid Gauch auch selbst ein viel beachteter Autor: Sieben Gedichtbände, drei Romane, ein Band mit Erzählungen und Sachbücher enthält die Liste seiner Werke. Und sein allerwichtigstes Buch, das ins Englische und Hebräische übersetzt wurde und das Genre der Literatur über „Täter-Väter“ mitbegründet hat:

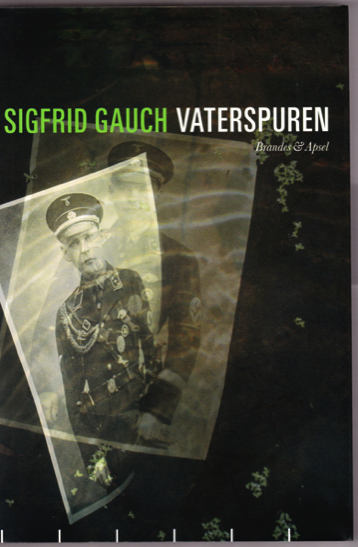

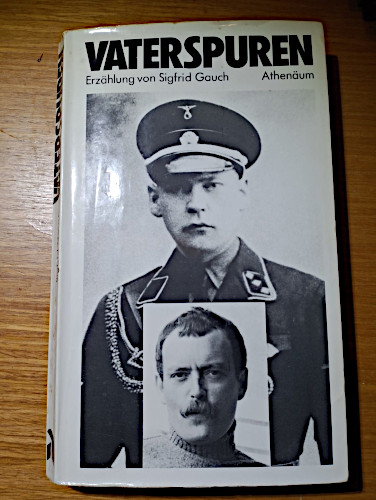

Sein Buch „Vaterspuren“, dessen Erstausgabe 1979 im Athenäum Verlag erschien und im Untertitel als „Erzählung“ ausgewiesen ist. Dabei ist es rein autobiografisch. Im strengsten Sinn würde ich es noch nicht einmal als „autofiktional“ bezeichnen. Denn auch die Gedanken und Mutmaßungen des Sohnes über seinen Vater Hermann Gauch, der im „Eichmann-Prozess als „Schreibtischmörder“ und „als einer der geistigen Urheber der Judenvernichtung“ genannt wurde, waren ja wirklich und nicht erfunden. Die Erinnerungen an einen Vater, der Adjutant Heinrich Himmlers war, Arzt und Rasseforscher, Ideologe und Autor wichtiger rassebiologischer und altgermanischer Kulturtheorien, Nazi seit seinem Eintritt 1922 in die NSDAP, Freikorpskämpfer und Reichsamtsleiter in der Reichsführung SS.

„Vaterspuren“ bedeutet: „Aufspüren des Situationen und Motivationen seines Lebens, aber auch Spuren und Narben, die der Vater im Leben seines Sohnes und dem der Nazijahre hinterlassen hat.“ So steht es im Klappentext der Erstausgabe von 1979.

Und das ist auch, was Sie in diesem Extra hören werden. Wobei Sie mit meiner Stimme vorlieb nehmen müssen. Denn im Vorgespräch erteilte mir Sigfrid Gauch zwar sein Einverständnis und alle Freiheiten, wollte sich aber selbst nicht beteiligen. Die folgende Lesung ist also mein subjektiver Streifzug durch die Erstausgabe des Buchs „Vaterspuren“ von Sigfrid Gauch. Mit knappen Angaben zu Seitenzahlen und Kontexten.

Eine Lebensgeschichte. Überarbeitete und ergänzte Neuausgabe. Frankfurt am Main: Verlag Brandes & Apsel, 2005

248 Seiten, € 17,90, ISBN 3-86099-517-0

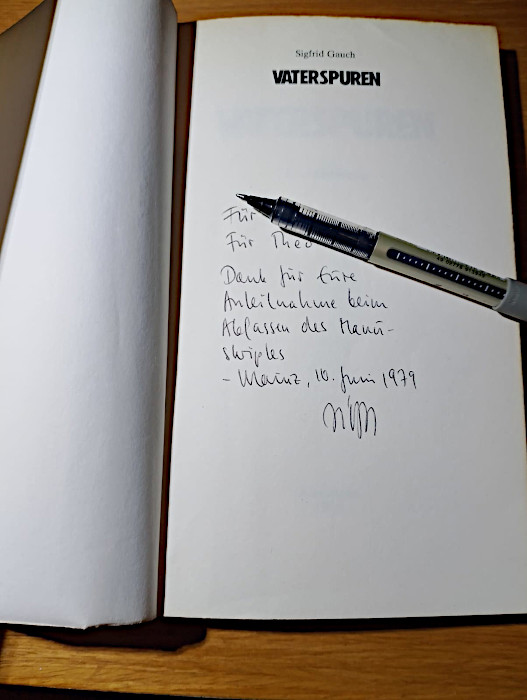

Foto: (c) Theo Schneider

Foto: (c) Theo Schneider

Sigfrid Gauch

Nach dem Abitur am Altsprachlichen Gymnasium Kaiserslautern und einem Studium der Germanistik, Philosophie und Pädagogik an den Universitäten Heidelberg und Mainz wurde er an der Universität Mainz in Deutscher Philologie mit der bei Prof. Dr. Erwin Rotermund entstandenen Dissertation Offene und verdeckte Schreibweisen im Literarischen Jakobinismus zum Dr. phil. promoviert; Lehrtätigkeiten an Schulen, Hochschulen und Universitäten, 1987 Lehrauftrag und Habilitationsangebot in Pädagogik an der Universität Gießen, bis 1999 Lehraufträge in Medienpädagogik und Literaturwissenschaft an der Universität Mainz; bis 1991 Oberstudienrat für Deutsch, Philosophie und Ethik an der Integrierten Gesamtschule Mainz, ab 1988 teilabgeordnet an das Kultusministerium Rheinland-Pfalz, wo er die Lehrerzeitschrift schule machen entwickelte (alleinige Redaktion 1988-1994), ab 1991 ebendort Referatsleiter; bis 2010 leitete er im Kulturministerium als Ministerialrat das Referat für Literaturförderung und Bibliotheken.

Zusammen mit Hans-Georg Meyer, dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Mainz, führte er von 1994 bis 2006 Deutsch-Israelisch-Palästinensische Autorentreffen durch, die vor allem auch politisch und kulturpolitisch weithin Aufsehen erregten: 1994 in Bad Kreuznach, 1995 in Givat Haviva in Israel, 1997 in Speyer, 2000 in Jericho in den Palästinensischen Autonomiegebieten, 2001 in Mainz, 2003 in Idar-Oberstein, 2004 in Landau, 2006 in Worms.

Sigfrid Gauch gehört dem PEN Zentrum Deutschland an und war seit der Zusammenlegung des west- und des ostdeutschen PEN-Zentrums zum „PEN-Zentrum Deutschland“ von 1998 bis 2004 Vorstandsmitglied, ab 2006 kommissarisch für den erkrankten Michael Klaus und nach der Wahl in Luxembourg 2007 bis 2009 Vizepräsident und Writers-in-Exile-Beauftragter.

Er veröffentlichte zahlreiche Gedichtbände seit 1968, zuletzt Gegenlichter (2005). Neben der Monografie Friedrich Joseph Emerich – Ein deutscher Jakobiner (1986) publizierte er Goethes Foto und andere Erzählungen (1992) sowie die Romane Zweiter Hand (1987, 2. Aufl. 1997), Winterhafen (1999, 2. Aufl. 2011) und Schattenbilder (2012).

Mit dem 1979 erstmals erschienenen Buch Vaterspuren (bei Athenäum, 1982 als Suhrkamp-Taschenbuch) wurde Sigfrid Gauch international bekannt. Es wurde 2001 ins Hebräische (Ikwot Av) und 2002 ins Englische (Traces Of My Father) übersetzt. In überarbeiteter und um zwei Drittel erweiterter sechster Auflage erschien es 2005 im Verlag Brandes & Apsel. Ergänzt wurde es 2010 durch die Veröffentlichung des Dokumentenbandes Fundsachen. Die Quellen zum Roman ‚Vaterspuren‘ (auch als E-Book 2013).

Mit dem 2012 publizierten Roman „Schattenbilder“ scheint die für das zwanzigste Jahrhundert exemplarische Familiengeschichte abgeschlossen zu sein: In den beiden starken Frauen, Großmutter und Mutter, die in dieser patriarchalisch dominierten Gesellschaft ihre Lebensträume nicht verwirklichen konnten, schildert er „zwei für diese Generationen typische Frauenschicksale“ („Die Rheinpfalz“). Der Roman ist zugleich eine Fortsetzung der „Vaterspuren“: das dort nur angedeutete Privatleben des „alten Doktors“, der SS-Arzt, Rasseforscher und zeitweise Adjutant Heinrich Himmlers war, spielt hier über die Zeit nach 1943 hinaus eine Rolle.

Der Autor ist zudem Herausgeber zahlreicher Anthologien (zuletzt Ein Regen aus Kieseln wird fallen. Texte aus dem Exil, 2009 und Einblicke. Berichte aus den Dichterwerkstätten, 2010) sowie des Jahrbuches für Literatur bei Brandes & Apsel (17 Bände 1994 bis 2011).

zu Homepage von Sigfrid Gauch

weitere Infos bei Wikipedia

Foto: (c) Heide Gauch