So heißt es in einer Erzählung aus seiner ersten Buchveröffentlichung. „Mono“ ist der Titel des Bandes. Erschienen 2003 im C.H. Beck Verlag.

Jörgs Sollbruchstelle lag am 19. September 2023 frühmorgens am Anleger der Rheinfähre in Ingelheim, wo er seit langem mit seiner Familie wohnte. Er war mit dem Fahrrad auf dem Weg zu seiner Arbeit in Wiesbaden. Plötzlicher Herztod. Der Rhein war sein Lethe.

Das hat mir gerade seine Frau am Telefon erzählt. Eigentlich, denke ich, wäre das ein schöner Tod. Hätte es ein schöner Tod sein können, wenn er dreißig Jahre später gekommen wäre.

Denn Jörg war am 19. September 2023 erst 53 Jahre alt. Irgendjemand hatte die Sollbruchstelle falsch eingebaut.

Es ist entsetzlich. Erst vor einem Jahr habe ich zufällig davon erfahren. Wir waren gar nicht besonders gut miteinander bekannt, haben uns im Leben vielleicht zehn, fünfzehn Mal gesehen. Und fühlten uns doch auf eine seltsame Art sehr nahe. Vielleicht weil wir beide Hinterpfälzer sind, Indigene des gleichen verlorenen Clans aus den Wiesen und Wäldern an den Flüssen Lauter, Glan und Nahe, fortschrittliche Zurückgebliebene, avancierte Waldheinis, Dorfdödel , die auch in Frankfurt und New York noch nach Heu und Kartoffelpuffer müffeln, Nestflüchter, die sich nie entscheiden können, Gehen oder Bleiben.

„Schwalbenherz erbarme dich ihrer!“ möchte man den jungen Männern, Mädchen und Frauen wünschen, die in Jörg Matheis` Erzählung „Mono“ im Mittelpunkt stehen, in diesem anheimelnd trostlosen Dorf am Ende der Welt und am Anfang aller Lebensentwürfe.

Diese Jungen und Mädchen, die schon gefunden haben, was es nicht mehr gibt, die ein wenig verloren und doch ganz bei sich sind, ein wenig fröhlich, ein wenig melancholisch, ein wenig verlassen und doch gelassen, ein wenig verstört und doch heimisch in ihrem alten Haus am Ufer des Flusses wohnen, die vom Leben in den großen Städten träumen, während sie längt leise ahnen, dass sie am Ufer des Glans bleiben werden.

Immer wenn ich die Fahrwege am Glan entlang drifte, muss ich an Jörg Matheis denken. Und an diese Personen aus seiner wundervollen Erzählung „Mono“, die sein erstes Buch eröffnet und die ihm den Titel gegeben hat.

Diese Erzählung „Mono“ lese ich Ihnen nun in diesem Extra in Podcastliteratur.de vor.

978-3-406-50261-3, 250 S.

Hardcover

Verlag C.H.Beck, München 2008.

269 Seiten, 18,90 EUR.

ISBN-13: 9783406570315

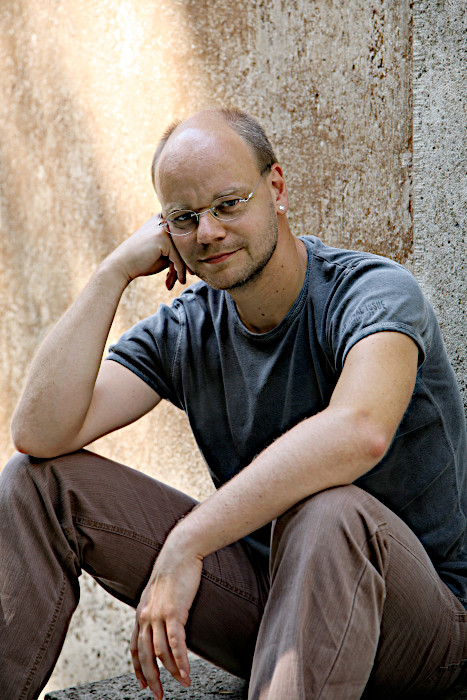

Biographie Jörg Matheis

Jörg Matheis wurde am 22.1.1970 in Mühlbach am Glan geboren, in Kusel ging er aufs Gymnasium und machte 1989 Abitur.

Schon zu dieser Zeit schrieb er Gedichte und Artikel für die Rheinpfalz. Ab 1989 studierte er Germanistik, Philosophie und Politik in Mainz.

Ab 1996 arbeitete er im Bereich Marketing/Unternehmenskommunikation bei der BauBodenbank (heute: Aaerealbank) in Wiesbaden.

Jörg Matheis lebte mit seiner Familie seit 2000 in Ingelheim.

Bücher:

„Mono“ Erzählungen

C.H. Beck Verlag 2003

„Ein Foto von Mila“ Roman

C.H. Beck Verlag 2008

Beide Bücher sind über das Internet bestellbar, auch gebraucht sehr günstig.

Auszeichnungen

• 1998: Förderpreis zum Georg-K.-Glaser-Preis

• 2000: Martha-Saalfeld-Förderpreis

• 2001: Förderpreis des Eifel-Literatur-Festivals

• 2003: Sonderpreis der Jury zum rheinland-pfälzischen Buch des Jahres für Mono

• 2003: Hermann-Lenz-Stipendium

• 2004: Bremer Literaturförderpreis

• 2005: Förderpreis zum Pfalzpreis für Literatur

• 2009: Koblenzer Literaturpreis

• 2009: Buch des Jahres für Ein Foto von Mila

• 2009: Georg-K.-Glaser-Preis

Foto: (c)Christoph Mukherjee

Förderpreis für Literatur 2005

Bezirksverband Pfalz vergibt Förderpreis für Literatur 2005 an Jörg Matheis. Begründung der Jury.

Jörg Matheis erhält die mit 2.500 EUR dotierte Fördergabe für Literatur 2005 des Bezirksverbands Pfalz. Der 1970 in Altenglan bei Kusel geborene Autor debütierte 2003 mit dem Erzählband „Mono“, der beim Münchner Verlag C.H. Beck erschienen ist. Matheis habe, so die Jury unter Vorsitz des Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder, einen ganz neuen und eigenen Tonfall in die Beschreibung pfälzischer Orte und Menschen eingeführt. Ihm sei es gelungen, ihr Lebensgefühl mit klarer und eigenwilliger Sprache stimmungsvoll zu vermitteln. Die Prosa des begabten Beobachters und viel versprechenden jungen Talents biete beeindruckende Bilder und literarische Qualität. Die Preisverleihung wird in Kürze stattfinden.

In „Mono“ hat Jörg Matheis zehn Erzählungen vereint, wovon sechs in der Westpfalz am Glan spielen. In einigen seiner Geschichten nimmt der Fluss eine fast magische Rolle ein: als Ort der Zuflucht, der Erinnerung und des inneres Exils vor den Zumutungen der Außenwelt. Die Erzählungen eröffnen ein Spannungsfeld zwischen dem Verhaftetsein in einer Region und der Sehnsucht nach der Fremde, zwischen der engen Heimat und der weiten Welt. So einfach die Geschichten auf den ersten Blick gestrickt erscheinen, so raffiniert durchkomponiert und von höchster sprachlicher Präzision erweisen sie sich von ihrem Ende her betrachtet. Dabei beherrscht ein wehmütig-trauriger Grundton die Szenerie. Nicht actionreiche Handlung, sondern erzählerische Mittel, wie die Rückblende, treiben die Geschichten voran.

Porträt-Freibad

Förderpreis des Bremer Literaturpreises

Begründung der Jury zum Förderpreis des Bremer Literaturpreises

Jörg Matheis erhält den mit 5.500 Euro dotierten Förderpreis für seinen 2003 im H.C. Beck Verlag erschienenen Erzählungsband „Mono“.

Dazu die Jury:

„Den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis erhält in diesem Jahr Jörg Matheis für seinen im H.C. Beck erschienenen Erzählungsband „Mono“. Die poetische Kraft und Genauigkeit, mit der Jörg Matheis Landschaften und ihre Menschen beschreibt, wie er Landschaftsbilder in Bewusstseinsbilder verwandelt, wie er Innen und Außen verspiegelt und die Details seiner Geschichten, Genreszenen, Binnenerzählungen, Dialoge als Bausteine dem Ganzen dienstbar macht, bezeugt nicht nur seine künstlerische Sicherheit und Reife. Sein Erzählen wird getragen von einer Sprache, die seine Texte zu kostbaren Beispielen neuerer Sprachkunst macht.“

Foto: (c) Petra Matheis

Heimat und andere Konstruktionen

Zu Jörg Matheis‘ Erzählband „Mono“ – Von Gustav Mechlenburg

„Das Thema der zeitgenössischen Literatur ist die leere Mitte“, lautete letztes Jahr der Kommentar des Kritikers Burkhard Spinnen anlässlich der Lesung Jörg Matheis‘ zum Bachmann-Wettbewerb bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Das war gar nicht so negativ gemeint, wie es zunächst klingen mag. Gewonnen hat Matheis mit seiner Kurzgeschichte den Preis trotzdem nicht. Der Jury war der Text „zu konstruiert“, und sie hatte auch keine rechte Lust, die darin enthaltenen „Worträtsel“ zu lösen. Dafür sind jetzt zehn seiner Erzählungen, darunter auch der Wettbewerbstext „Schnitt“, unter dem Titel „Mono“ erschienen, die Spinnens Diagnose, aber auch das Urteil der anderen Juroren noch einmal zu bestätigen scheinen. Personal und Handlung bleiben in allen Geschichten absichtlich vage. Der Autor konzentriert sich auf Stimmungen und Landschaftsbeschreibungen. Es ist allein die Sprache, mit der Matheis Bedeutung kreiert, nicht der Inhalt.

Das Buch ist in zwei Kapitel gegliedert. Die ersten sechs Erzählungen drehen sich allesamt um die Thematik „Heimat“. Matheis, Jahrgang 1970, ist in Altenglan in der Pfalz geboren und lebt heute in Ingelheim am Rhein. Beide Gegenden bestimmen den Großteil der Geschichten. In der Titelgeschichte „Mono“ sind die mit Moped ausgestatteten Jugendlichen erstaunlich glücklich in ihrer ländlichen Umgebung. Werden sie nach einer Tour in die nahe gelegene Stadt gefragt: „Ist da was in der Stadt?“, lautet die Antwort nur: „Da ist nichts in der Stadt.“ Wer mit den Wiesen, den Wäldern, dem Fluss und dem Provinziellen so zufrieden ist, für den sind Menschen, die nur ein wenig mehr wollen, suspekt. Wie Boris, von dem berichtet wird, er lese sogar Bücher. „Sein Lieblingsbuch ist ,Der letzte Mohikaner‘. Manchmal denke ich, Boris wird sich eines Tages erschießen oder totfahren.“

In der Erzählung „Aquarium“ dagegen strahlt die benachbarte Stadt Saarbrücken dann doch einen gewissen Reiz auf den Ich-Erzähler aus. Eine seiner beiden Freundinnen studiert dort, was sie für ihn geheimnisvoll macht. „Über ihr Studium und die Leute, mit denen sie dort zusammen ist, weiß ich so gut wie nichts. Sie erzählt von ihren Reisen nach Kuba und Kolumbien, sie macht mir Liebeserklärungen auf Spanisch.“ Leider wird das Thema „Heimat“ dann auch noch explizit mit einem befreundeten Fotografen thematisiert. Allzu verheißungsvoll weiß dieser, was für den Erzähler das Beste ist. „Du wirst weggehen, hatte er einmal gesagt, du schaffst es sonst nicht, du brauchst eine andere Perspektive.“

Der Text „Schnitt“ behandelt die Diskrepanz zwischen Stadt und Land auf eine andere Weise. Der empfindsame Architekt Holzmann arbeitet für ein Büro, das „Stadterlebnisse“ mit Glas, Beton und Chrom gestaltet. Dem vom Land Kommenden passt das gar nicht. Zu feige und inkonsequent aber, seinen ästhetischen Unmut darüber zu äußern, betrügt er lieber seinen Chef mit dessen Frau und begeht Sabotage am Bauprojekt. Die Gegensätze zwischen Natur und Synthetischem, die Matheis dabei konstruiert, sind vielleicht etwas überholt. Raffiniert aber, wie er die Unzufriedenheit Holzmanns psychologisiert. Eine Freundin entgegnet ihm genervt, nachdem er zum x-ten Mal seinen Musikgeschmack geändert hat: „Dein Problem ist doch, dass du kein Zuhause hast. Dass du es nicht schaffst, deinen Kinderzeiten im Dorf etwas Gleichwertiges hier in der Stadt entgegenzusetzen.“

In „Nenn es deine Abschiedstour“ kommt die Ich-Erzählerin nach einer missglückten Landpartie gar in die Hauptstadt. Doch auch hier kann sie nicht richtig glücklich werden, trägt man seine „Sackgassenschilder“ doch immer mit sich rum. Immerhin sind diese Stadt und ihre Bahnhöfe „andere Sackgassen als ein Sessel in einer dunklen Ecke in einem alten Haus, von dem der Wind die Ziegel holt. Deswegen musste ich mein Dorf erneut verlassen.“ Von daher wird in Berlin mit „Indianerblut“ ein neues Leben gewagt und gleich der erstbeste Mensch auf dem Bahnsteig aufgefordert mitzumachen.

Eine Geschichte fällt schon im ersten Teil aus dem Rahmen. „Die Vögel von Samerkand“ ist fast krimimäßig angelegt. Erst langsam kann sich der Leser zusammenreimen, warum die Protagonistin eine Handprotese trägt. Doch nicht zuletzt ist es auch hier das Eindringen in ein „fremdes Revier“, was der Grund des Unglücks ist.

Sind die Texte anfangs insgesamt eher anstrengend, da Matheis darin mit zu vielen bedeutsamen Anspielungen arbeitet und die Thematik „Heimat“ überfrachtet, gelingen ihm im zweiten Teil dafür umso stimmigere, wenn auch teils abstrusere Geschichten. „Am roten Fluss“ handelt von einem Soldaten in Friedensmission, wahrscheinlich im ehemaligen Jugoslawien, der mit den Erlebnissen überfordert, den Weg zurück in die Normalität der Heimat scheut. Wie extreme Belastung Menschen zu psychischen Krüppeln werden lässt, ist darin eindrücklich beschrieben. Beispielsweise wenn der Ich-Erzähler über die mit ihm zusammenarbeitende Psychologin spricht: „Was sich in ihrem Gesicht bewegt, als sie mich sieht, soll ein Lächeln sein. Es ist ein haltloses Verschieben von mageren Fleischpartien, ein infarktisches Zucken von Haut. Antonia kommt nahezu ohne Kopfbewegungen aus. Ihre Mimik ist so armselig wie das, was sie den ganzen Tag zu sehen bekommt.“

Auch die letzte Erzählung „Junikäfer“ handelt vom Krieg. Allerdings nicht vor Ort. Zu Besuch mit Frau und Kindern bei den Eltern sitzt die Familie den ganzen Abend vorm Fernseher und wartet auf die Schlacht in Irak. Die nicht nur medial vermittelte Tristesse lässt den Erzähler an seine Jugend zurückdenken, die er mit verrauchten Kleidern und auch im Winter offenen Fenstern in Verbindung bringt. „Mutter und der Alte waren wie Fabriken. Vom Einkaufen brachten sie die Rohstoffe mit, und abends beim Fernsehen lief die Mechanik ihrer eingeübten Hände. Sie bedienten kleine Maschinen, auf die sie das Papier steckten und in die sie den Tabak drückten. Dann hörten wir ein Reiben, das in einem Knall endete, wenn sie den Zug an den Anschlag ruckten und den Tabak in die Hülse pressten. Oben, aus den Schloten der Münder, rauchte die Fabrik ununterbrochen. Das regelmäßige Anschlagen der Manufaktur begleitete uns im Einschlafen.“ In solchen Passagen zeigt sich Matheis‘ erzählerisches Geschick und seine Sensibilität für menschliche Schicksale. Da verzichtet man eventuell gerne auf eine volle Mitte.