Prof. Francesca Vidal, Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft und Herausgeberin des Ernst-Bloch-Jahrbuchs im Gespräch mit Theo Schneider.

In Teil 1:

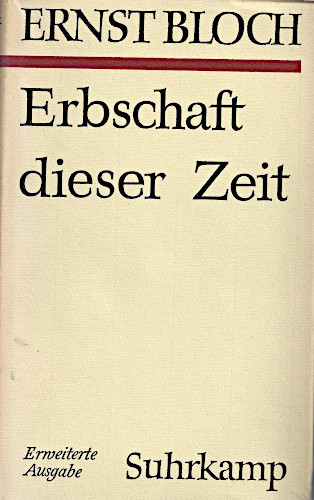

Geburt 1885 in Ludwigshafen / Herkunft aus einer säkularen jüdischen Familie der Pfalz / Zwei Seestädte auf dem Land: das junge, proletarisch dreckige Ludwigshafen und das alte, barock prunkende Mannheim / frühe selbstbewusste Leidenschaft für Denken und Philosophie / Studium und Promotion / Entdeckung seines Lebensthemas: der Vorschein einer besseren Zukunft in schlechter Gegenwart und den Niederlagen der Vergangenheit / Ästhetik / Musik und Literatur / „Thomas Münzer“ / Bloch und die Religion, Judentum und Christentum, das messianische Element / „Spuren“ / Bloch als Vielschreiber und Feuilletonautor / „Erbschaft dieser Zeit“

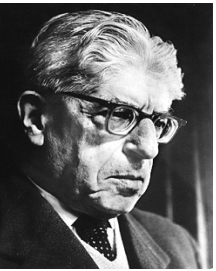

Wer ist Ernst Bloch?

Ernst Bloch gilt als einer der wichtigsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts.

In der „Geschichte der Philosophie“ wird seine Sonderstellung herausgehoben: „Es muß noch von einem Mann berichtet werden, der nirgendwo hinpaßt, nicht ins Kaiserreich und nicht in die Weimarer Republik, der vor dem Faschismus in die Tschechoslowakei, dann in die USA emigrieren mußte, der von 1949 bis 1961 Philosophieprofessor in Leipzig war, aber, weil man ihn dort nicht mehr haben wollte, 1961 in die Bundesrepublik umgesiedelt ist, um schließlich in Tübingen weiter Philosophie zu lehren, bis er 1977 im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Er erscheint nicht am Ende dieses Abschnitts des europäischen Denkens, weil er etwa als Summe oder letztes Wort zu verstehen ist. Er tritt an den Schluß [der neuzeitlichen Philosophie, Anmerkung der Redaktion.], weil er in einer verzagten, skeptischen und zerrissenen Zeit noch immer sehr viel zu sagen hat. Als Kontrapunkt, denn Ernst Bloch – von dem hier die Rede ist – ist ein Philosoph der Hoffnung. Sein Leben lang hat sein Leben dem gegolten, was in der Vergangenheit ‚unerledigt‘ geblieben ist, womit die Gegenwart schwanger geht – das Morgen im Heute, das Mögliche, das bessere Leben, die konkrete Utopie.“ (Christoph Helferich, Geschichte der Philosophie, Metzler, Stuttgart 2001, 444)

Ernst Bloch wurde 1885 im damals bayrischen Ludwigshafen am Rhein in einem jüdischen Elternhaus geboren und studierte nach dem Abitur in München und Würzburg u.a. Philosophie. In den Jahren nach seiner Promotion schloss er Freundschaft mit u.a. Georg Lukács und verkehrte im Heidelberger Kreis um Max Weber. 1918 erschien das bedeutende Frühwerk Geist der Utopie.

Schon 1917 war Bloch in die Schweiz emigriert und hatte in Zeitungsartikeln und Broschüren gegen den Ersten Weltkrieg Stellung bezogen. Aus diesem politischen Engagement erwuchs die Begeisterung für die russische Revolution und die Ausrufung der deutschen Republik. Den letzten Zielhorizont, der den revolutionären Aufbrüchen die Hoffnung verleiht, bildet für Bloch die Eschatologie, wie er in Thomas Münzer als Theologe der Revolution am Beispiel der Bauernkriege zeigt.

In den zwanziger Jahren lebte Bloch vor allem in Berlin und hielt sich auch längere Zeit in Italien und Frankreich auf. Die philosophische Arbeit trat zurück, er schrieb Feuilletonartikel und literarische Aufsätze in den großen linksdemokratischen und liberalen Periodika der Weimarer Republik wie Berliner Tageblatt, Frankfurter Zeitung, Das Tage-Buch oder Die Weltbühne.

Spuren, eines der schönsten Bücher Ernst Blochs, sammelt kurze erzählende Texte, die sich – annäherungsweise – als Parabeln definieren lassen und die zur Schullektüre geworden sind. Das Buch ist kein Nebenwerk des Philosophen, sondern wird von diesem später programmatisch als Band 1 an den Anfang der Gesamtausgabe gestellt.

1933 verließ Bloch Nazi-Deutschland – und beteiligte sich am publizistischen Kampf der Exilpresse gegen den Nationalsozialismus (z.B. in Freies Deutschland (Mexiko) oder in der Prager Neuen Weltbühne), den er schon früh etwa in dem 1924 erschienenen Aufsatz „Hitlers Gewalt“ präzise kritisch analysiert hatte. Mit Erbschaft dieser Zeit, das große Beachtung fand (lobende Rezensionen u.a. von Thomas Mann und Hermann Hesse, aber Kritik aus Moskau), bescheinigt Bloch der Weimarer Linken von SPD bis KPD eine „Unterernährung an sozialistischer Phantasie“ und fragt, ob es den Nazis nicht vielleicht aus diesem Grund so leicht gelang, die in den Widersprüchen der ungleichzeitigen Gesellschaft brennenden Energien für ihre Zwecke auszubeuten. Das Exil in den USA schnitt Bloch über ein Jahrzehnt lang von Publikationsmöglichkeiten seines philosophischen Werkes ab, dennoch arbeitete er höchst produktiv an umfangreichen Manuskripten wie Dreams of a better life (so der ursprüngliche Titel von Das Prinzip Hoffnung), aber auch am Naturrecht und am Buch Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.

1949 war Bloch auf einen Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Leipzig berufen worden. Der von Anfang an schwelende Konflikt mit der SED brach 1956 offen aus, Blochs Philosophie wurde als „antimarxistisch“ und „revisionistisch“ heftig attackiert. Er durfte keine Vorlesungen mehr halten, seine Bücher wurden nicht mehr gedruckt. Es bleibt Blochs Verdienst, gegenüber der Staatsideologie antidogmatisch aufgetreten zu sein. Wer unter seinem Einfluss gestanden hatte – so die Bilanz des ansonsten gegenüber Bloch sehr kritischen Philosophen Leszek Kolakowski –, habe nicht mehr widerstandslos die Partei-Schemata geschluckt.

Kurz nach dem Bau der Berliner Mauer kehrten Ernst und Karola Bloch von einer Reise nicht mehr in die DDR zurück, sondern siedelten sich dauerhaft im Westen an: Ernst Bloch lehrte nun als Gastprofessor in Tübingen, wo er als 76-Jähriger zu Beginn des Wintersemesters 1961 unter gewaltigem Zustrom die Antrittsvorlesung „Kann Hoffnung enttäuscht werden?“ hielt und mehr und mehr zum Stichwortgeber der studentischen Proteste im Deutschland der sechziger Jahre wurde. Nach dem frühen Ruhm mit Geist der Utopie und Blochs Zeit als Professor in der DDR, begann hier die dritte große Wirkungsphase: Gesamtausgabe im Suhrkamp Verlag, zahlreiche Vorträge im In- und Ausland, weltweite Rezeption, Präsenz in den Medien, internationale Ehrungen. Bis zuletzt tätig, starb Bloch 1977 in Tübingen im Alter von fast 92 Jahren.

Biografie

‚1885

‚8. Juli: Ernst Bloch wird als Sohn des jüdischen Eisenbahnbeamten Max Bloch und dessen jüdischer Ehefrau Berta (geb. Feitel) in Ludwigshafen geboren.

1905-1908

Studium der Philosophie, Physik, Germanistik und Musik in München und Würzburg.

1908

Juli: Promotion in Philosophie an der Würzburger Universität.

1908-1914

Tätigkeit als Privatlehrer und Publizist in Berlin und Heidelberg.

In Heidelberg gehört er dem Kreis um Max Weber an.

1913

Heirat mit Else von Stritzky.

1915

Übersiedlung nach Grünwald bei München.

Bloch protestiert in einigen Veröffentlichungen gegen die deutsche Politik im Ersten Weltkrieg.

1917-1919

Exil in der Schweiz aus pazifistischer Überzeugung.

1918

Sein erstes philosophisches Hauptwerk erscheint. In „Geist der Utopie“ philosophiert Bloch über eine humane Gesellschaft.

1919/20

Rückkehr nach Deutschland.

1920-1933

Tätigkeit als Publizist.

Aufenthalte in Berlin, Südfrankreich, Italien, Paris und Nordafrika.

Bloch spricht sich öffentlich gegen die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) aus.

1921

Tod seiner Ehefrau.

1922

Veröffentlichung von „Thomas Müntzer als Theologe der Revolution“.

1933

Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler wird Bloch ausgebürgert.

Emigration in die Schweiz.

1934

Heirat mit der jüdischen Architektin Karola Piotrkowska (1905-1994). Aus der Ehe geht ein Sohn hervor.

1934/35

Aufenthalt in Paris. Bloch gehört dem Kreis um den Dramatiker und Mitbegründer des Dadaismus Hugo Ball (1886-1927) an.

Teilnahme am Pariser „Kongreß der Antifaschisten“.

1936-1938

Aufenthalt in der Tschechoslowakei.

Bloch publiziert in der Prager Exilzeitschrift „Die Neue Weltbühne“.

1938

Nach dem Münchner Abkommen entschließt sich Bloch zur Emigration nach New York.

1938-1948

Aufenthalt in den USA. Bloch arbeitet an seinem dreibändigen Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“. Der Philosoph formuliert hier seine Hoffnung auf eine Welt, in der die Entfremdung des Menschen von Gesellschaft und Natur überwunden sein wird.

1944

Er gründet gemeinsam mit Alfred Döblin, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, John Heartfield und Heinrich Mann den Aurora-Verlag in New York.

1948

Bloch nimmt die Professur für Philosophie an der Universität Leipzig an.

1949

Er lehnt den Ruf der Universität Frankfurt/Main ab.

1951

Veröffentlichung von „Subjekt-Objekt.“

1953-1956

Herausgeber der „Deutschen Zeitschrift für Philosophie“. Bloch äußert sich hier auch kritisch über die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED).

1954-1959

Publikation von „Das Prinzip Hoffnung“.

1955

Bloch wird mit dem Nationalpreis der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) geehrt.

1957

Er wird wegen seiner offenen Kritik an der doktrinären Erstarrung des Marxismus in der DDR und wegen seiner kritischen Beurteilung der Niederschlagung des Ungarnaufstand zwangsemeritiert.

1959-1978

Veröffentlichung der Gesamtausgabe seiner Werke in 17 Bänden.

1961

Während einer Vortragsreise in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wird Bloch mit seiner Frau vom Mauerbau überrascht. Das Ehepaar entscheidet sich, nicht in die DDR zurückzukehren.

Er nimmt die Professur für Philosophie an der Universität Tübingen an.

1962

Bloch wird von der Ostberliner Akademie der Wissenschaften ausgeschlossen.

1963

Veröffentlichung von „Die Tübinger Einleitung in die Philosophie“.

Publikation von „Naturrecht und menschliche Würde“. Bloch verknüpft hier die Prinzipien des jungen Marx mit dem Naturrechtsgedanken in der Aufklärung.

1964

Er wird mit dem Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbunds geehrt.

ab 1966

Bloch protestiert öffentlich gegen die amerikanische Intervention in Vietnam.

Durch seine Philosophie und seine politische Grundhaltung ist er gemeinsam mit Theodor W. Adorno und Max Horkheimer (1895-1973) eine der Leitfiguren der Studentenbewegung.

1967

Bloch erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

1968

Veröffentlichung von „Atheismus im Christentum“.

1969

Ihm wird von der Universität Zagreb die Ehrendoktorwürde verliehen.

1970

Blochs Geburtsstadt Ludwigshafen verleiht ihm die Ehrenbürgerschaft.

1972

Publikation von „Das Materialismusproblem“.

Veröffentlichung seiner Schriften „Vom Hasard zur Katastrophe. Politische Aufsätze 1934-39“.

1975

Publikation seiner Kategorienlehre „Experimentum Mundi“, an der Bloch bereits vor dem Ersten Weltkrieg gearbeitet hat.

Sowohl die Pariser Sorbonne als auch die Universität Tübingen verleihen Bloch die Ehrendoktorwürde.

Er wird zum Ehrenmitglied der Akademie der Künste ernannt.

Bloch erhält den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa.

1977

4. August: Ernst Bloch stirbt in Tübingen.

1978

Das „Sozialistische Büro“ veranstaltet an der Universität Tübingen erstmalig die „Ernst-Bloch-Tage“.

1979

Gründung des „Ernst-Bloch-Archivs“ in Tübingen.

1984

Die Stadt Tübingen stiftet den „Ernst-Bloch-Preis“.

1985

Publikation von „Kampf, nicht Krieg. Politische Schriften 1917-19“.

Gründung der „Ernst-Bloch-Assoziation“ mit Sitz in Nürnberg.

ab 1985

Vergabe des „Ernst-Bloch-Preises“ durch die Stadt Ludwigshafen.

Stiftung einer Ernst-Bloch-Professur in Tübingen durch den Suhrkamp-Verlag.

1986

Gründung der „Ernst-Bloch-Gesellschaft“ in Ludwigshafen.

1989

Ernst Bloch wird postum in der DDR rehabilitiert.

(Susanne Eckelmann, Antonia Meiners, © Deutsches Historisches Museum, Berlin, Stand: 17. März 2021, Text: CC BY NC SA 4.0)

Lektürehinweise zur Biographie Ernst Blochs:

Gert Ueding

WO NOCH NIEMAND WAR: Erinnerungen an Ernst Bloch.

Klöpfer & Meyer, Tübingen 2016.

BLOCH. Eine Bildmonographie

Hrsg. Ernst-Bloch-Zentrum, erarbeitet von Karlheinz Weigand, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007.

Arno Münster

ERNST BLOCH: Eine politische Biographie.

Philo & Philo, Berlin / Wien 2004.

Peter Zudeik

DER HINTERN DES TEUFELS: Ernst Bloch – Leben und Werk.

Elster Verlag, Baden-Baden 1985.

ERNST BLOCH: BRIEFE. 1903 – 1975. Zwei Bände.

Hrsg. von Karola Bloch, Jan Robert Bloch, Anne Frommann u.a., Suhrkamp Verlag 1985.

Karola Bloch

AUS MEINEM LEBEN.

Verlag Günther Neske, Pfullingen 1981.

Silvia Markun

ERNST BLOCH IN SELBSTZEUGNISSEN. rororo Bildmonographie.

Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1977

(aus: Webseite Ernst Bloch Zentrum Ludwighafen)

Ernst Bloch Zentrum Ludwigshafen

Das Ernst-Bloch-Zentrum ist ein Kultur- und Wissenschaftsinstitut, das sich mit Utopien, Zukunftsthemen und kritischen Fragen der Zeit beschäftigt. Seine mehrgliedrigen Aktivitäten – Archiv und Bibliothek, Forschung, kulturelles und wissenschaftliches Veranstaltungsprogramm, Bildungsprogramm für verschiedenen Zielgruppen, Ausstellungsaktivität im Hinblick auf die Dauer- und auf wechselnde Sonderausstellungen – eröffnen unterschiedliche Zugänge mit dem Ziel, einerseits als eine Ermöglichungsplattform für die Forschungstätigkeit externer Wissenschaftler*innen zu dienen und andererseits wissenschaftliche Forschungsergebnisse, philosophische Konzepte und aktuelle intellektuelle und politische Debatten für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Ausgangspunkt für diesen Ansatz ist die Philosophie Ernst Blochs mit ihren Leitthemen „Prinzip Hoffnung“, „aufrechter Gang“ und „konkrete Utopie“, die sich als Denkmodelle anbieten. Aus diesen Themen wird die Bedeutung von Blochs Denken für die heutige Zeit – auch über philosophische Ideen hinaus – abgeleitet, etwa für die Künste, die Arbeitswelt, das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen, die Religion. In der ständigen Ausstellung wird das auf Glasplatte begehbare Tübinger Arbeitszimmer Ernst Blochs präsentiert. Das Bloch-Archiv mit dem privaten und wissenschaftlichen Nachlass und die Bibliothek vermitteln Zugänge zu Leben und Werk des Philosophen.

Ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm behandelt kulturelle, philosophische und Bildungsthemen und soll Akzente für zukunftsfähiges Denken und humanes Handeln setzen. Mit seinen interdisziplinären Veranstaltungen und Diskursen richtet sich das Ernst-Bloch-Zentrum an ein breites Publikum, ganz im Sinne „öffentlicher Wissenschaft“. Talk bei Bloch, Vorträge und Tagungen behandeln zeitkritische und utopische Themen und bringen Fachexperten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft mit einem kritischen Publikum zusammen. Bei Autoren bei Bloch sind bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Gast. Sonderausstellungen ergänzen das Programm, mit Führungen und Workshops kommt das Ernst-Bloch-Zentrum seinem Bildungsauftrag nach.

Bibliografie

Auswahl-Bibliographie (chronologische Auflistung)

Primärliteratur

Ernst Bloch – Arnold Metzger

WIR ARBEITEN IM SELBEN BERGWERK

Briefwechsel 1942 – 1972

Karola Bloch, Ilse Metzger, Eberhard Braun (Hrsg.); Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 1987.

Ernst Bloch

VOM HASARD ZUR KATASTROPHE

Politische Aufsätze 1934 – 1939

Volker Michels (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 1972.

Ernst Bloch – Wieland Herzfelde

WIR HABEN DAS LEBEN WIEDER VOR UNS

Briefwechsel 1938 – 1949

Jürgen Jahn (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 2001.

Ernst Bloch

DAS ABENTEUER DER TREUE

Briefe an Karola Bloch 1928 – 1949

Anna Czajka (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 2005.

Ernst Bloch

KAMPF NICHT KRIEG

Politische Schriften 1917-1919

Martin Korol (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 1985.

Ernst Bloch

DER UNBEMERKTE AUGENBLICK

Feuilletons für die Frankfurter Zeitung 1916-1934

Ralf Becker (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 2007

Ernst Bloch

LOGOS DER MATERIE

Eine Logik im Werden

Aus dem Nachlass 1923-1949

Gerardo Cunico (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 2000.

Rainer Traub, Harald Wieser (Hrsg.)

GESPRÄCHE MIT ERNST BLOCH

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 1977.

Ernst Bloch

VIELE KAMMERN IM WELTHAUS

Einer Auswahl aus dem Werk

Friedrich Dieckmann / Jürgen Teller (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 1974.

Ernst Bloch

AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN

Band 1: Grundfragen der Philosophie

Band 2: Gesellschaft und Kultur

Johann Kreuzer (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Berlin 2010.

Ernst Bloch

LEIPZIGER VORLESUNG ZUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE

Band 1: Antike Philosophie

Band 2: Christliche Philosophie des Mittelalters Philosophie der Renaissance

Band 3: Neuzeitliche Philosophie I: Von Descartes bis Rousseau

Band 4: Neuzeitliche Philosophie II: Deutscher Idealismus Die Philosophie des 19. Jahrhunderts

Ruth Römer / Burghard Schmidt (Hrsg.)

Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main 1985.